本文透由一位在鳳山寺長大、從無憂少年卓成三藏比丘的法師視角,窺見師長為建立教法,澆灌茁育僧才的智慧與恩德。

一、天下第一等人

二十多年前,我還是個不到十歲的孩子。六歲時奶奶去世之後,爸爸媽媽開始接觸佛法。對我而言,只知道去寺院的時間變多之外,一切的生活並沒有太多改變,直到有一天,家裡多了一個——口音不熟悉的老和尚講經——錄音帶聲,天天播放著。

當時,家裡被倒債,原本全職照顧我和妹妹的母親,開始天天早上推著車到火車站前賣早餐。家裡因此多了一項家務活:把一捆捆紮著乾冬粉的橡皮筋剪開。每天母親坐在廚房裡剪橡皮筋的時候,便是聽老和尚講經的時候。我陪著母親幹活時,就會聽著這聽不太懂的錄音帶,我問母親這是誰的帶子,母親只簡單地跟我說,這是師父講的帶子。

一年多後,我在鳳山寺的打掃法會上,第一次見到了他。我們全家去參加打掃法會,一整天下來,大人幹著粗重的活,而我則跟其他小孩半玩半工作地在泥巴裡開心地度過一天。還記得那天,師父在結示的時候,爸媽都坐在大殿裡聽開示,而小孩子們還在外頭玩到不想回家。

不想回家。

這是我這個小孩子,第一次生出這種念頭。真的不想回家。

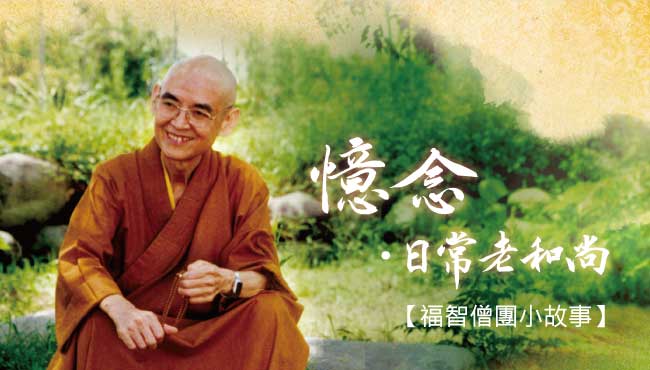

1996 年,日常老和尚向居士招手。

1996 年,日常老和尚向居士招手。

我還記得法會流程海報上寫的那兩個字:賦歸。當到了賦歸的時間,我們一家人坐上車準備離開,這時候,師父出現了,他站在大殿廣場上,笑得那麼燦爛地,正對著我們這些準備出發的人招手。母親見狀,興奮地幾乎用尖叫的聲音叫著我:師父在向我們招手!快點跟師父招手!

我們把車窗打開,用著最大的力氣招手,我那莫名其妙的念頭又出現了:我不想走了。

一年多後,有那麼一天,我真的踏進寺院,就再也沒有走了。

預科營,那麼關鍵性的營隊,一個讓我走向出家之路的營隊,但如今我卻幾乎忘光營隊裡講過什麼,只記得營隊裡有什麼有趣的事。一群小孩聯合起來欺負壯碩的學長,夜夜在打地舖的東教室裡打枕頭仗打到筋疲力竭;小組的我們人小手快,在採地瓜葉的比賽中取得冠軍;生平第一次吃大鍋菜,把沒削皮的馬鈴薯當作是水梨,要了一大堆卻吃不下......

1995 年,幼年的如法法師剛剛進入鳳山寺。

1995 年,幼年的如法法師剛剛進入鳳山寺。

1995 年,幼年的如法法師剛剛進入鳳山寺。

1995 年,幼年的如法法師剛剛進入鳳山寺。

如果說,除此之外還記得什麼的話,那就是當時幾乎天天聽師父的開示,從來沒有一次整段聽得懂的,筆記本上就可憐地記著零零散散的話。可是,每一次凝視著師父時,總會見到他的一種高超、篤定,甚至是豪邁的神情,從這些神情中,再加上我聽得懂的支離破碎的幾句話,我隱隱約約地現起一個詞,叫做「偉大」。

第一梯預科營回家之後,我依舊花著整天的時間,打著剛得到的大考滿分禮物,一臺 gameboy,掌上電子遊戲機。一切都是那麼正常,那麼俗氣。但,有一天晚上,我的父親卻意外地發現我在暑假作業裡寫下這麼一段人生規劃:十五歲,當個小沙彌;二十歲,當個比丘;三十歲(忘了)......六十歲,當一個老和尚。父親知道有些變化要發生了,而我媽還期待著我參加第二梯預科營之後,回到家裡會變成一個更乖的小孩。

預科營後,我決定留下來,父母親出乎我的意料,完全沒有阻攔。我正式進到寺院之後,所有學習的內容都跟學校所學的不一樣。預科班要天天做天天學的就是背經、讀古文、寫字、出坡。

師父時常到預科班開示,他常常說:「現在外面的人,把最精彩的內容都丟在一邊,佛法和這些中華古老的儒家文化,才是培養第一等人的內涵!你們進到寺院來,學的就是這些。現在你們不懂沒關係,以後,你們就知道所學的這些內容,你們才是天下第一等人。」

天天背經,讀著古書,每當稍感乏味的時候,師父的話,就在耳邊響起。沉浸在這些古代聖賢的言教之中,久而久之,自己也有一種卓越的感覺。即便,可能這個世界上沒有其他人知道。

二、那抹包容的微笑

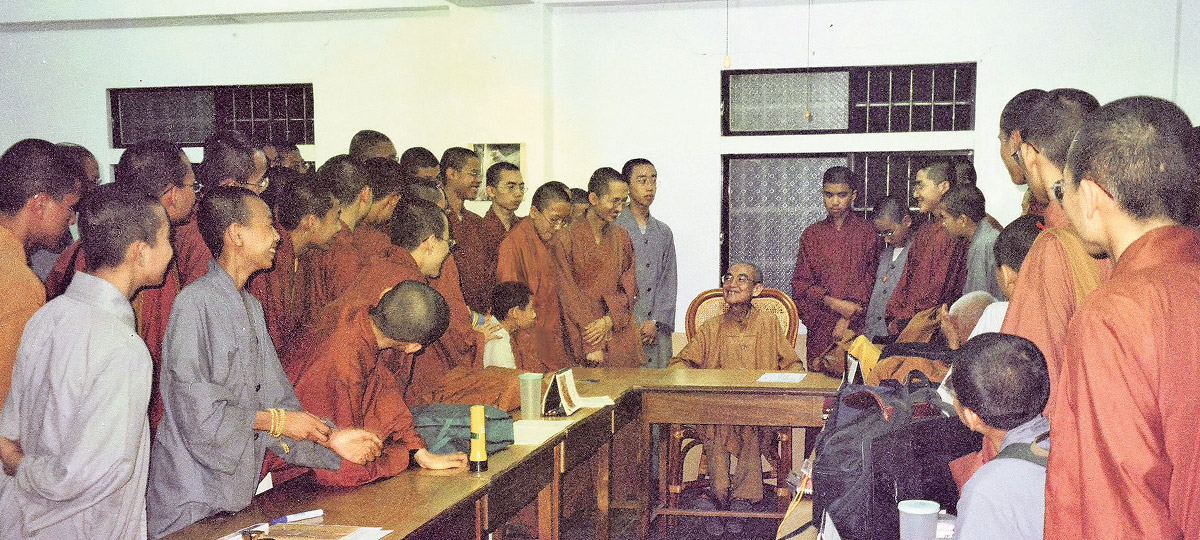

1995 年,日常老和尚和預科班在鳳山寺。

1995 年,日常老和尚和預科班在鳳山寺。

早年,我們剛進寺院,師父總是擔心我們年紀太小,聽不懂佛法的內涵,聽久了,會對佛法失去好樂心。那時,師父天天講授第二輪《廣論》,可是師父說,我們年紀太小的、還沒出家的預科班先別去聽。所以,一到上午師父開示時,大的沙彌就去聽法了,我們這些小沙彌就留在教室裡頭繼續背書。

隨著時間流逝,我們也剃度了,也慢慢長大了,不再是剛進寺院的小沙彌,而是帶著一批又一批學弟進來寺院、照顧他們的師兄。寺院裡的人越來越多,事務也顯得越來越繁忙。我們入寺時寺院才三十多人,幾年之後,寺院已經有近百人了。早齋完,我們常看到師父侍者提著簡單的行囊,跟著師父從東寮房走出來,在大殿廣場前向佛菩薩深深問訊,望著那至心虔誠的身影,我們在旁只能肅穆地屏息無語。每次送師父,師父總是說,你們不用送了,回去好好用功。師父在寺院開示的時間慢慢變少了,我們送師父出門的機會越來越多。

有一段時間,師父在寺院裡開講《備覽》,那時我終於不是小沙彌了,有機會可以聽師父講經論。雖然,已經不是小沙彌,但是師父對我們依舊呵護至極。每天,師父講完《備覽》下課後,我和一兩位最小的沙彌就會繞道衝回東寮房的大門口,幫師父開門。門其實永遠都不缺人開,但這份差我得搶到手才行。我們一兩位沙彌,早早地將門開好,側立等候,微笑不語,師父一來,便會問我們說:「聽得懂嗎?」我們總高興地回答:「聽得懂!」師父的笑容好像不是在高興我們真的聽得懂,好像在高興著其他什麼事。但不管怎麼,我是一定會回答聽得懂的,免得到時候,法師又不讓我們去聽開示了。

有一天,師父開許大家寫下聽法的問題,我當時學了一點攝類學,便不知天高地厚地寫了一篇有關法體行相的問題。問題交上去後,到隔天上課前,我整顆心都忐忑得不行。到正上課時,心跳得更是厲害。師父會解答我的問題嗎?會怎麼解答?還是師父會直接教訓我?

到了師父解答問題時,師父的語氣卻充滿了慈愛。師父先說:「我們有個人,很細緻地討論法體行相的關係,寫了一篇問題,而寫這篇問題的人是我們預科班的沙彌......」師父說的時候,還是那般地微笑,就像聽到我們回答「聽得懂」時的那般微笑。我不完全懂那背後的笑意,只是隱隱地覺得,那抹微笑,不一定跟這個問題有關係;只是知道,那抹微笑,令人看了很包容,很鼓舞、很溫馨。

三、永遠亮著的窗

1996 年,鳳山寺東寮房。

1996 年,鳳山寺東寮房。

那段美好的聽法時光,很快就過了。寺院裡漸漸地多了一個新話題:「大師兄」。

師父開始以前未曾有過的長時間出遠門。更特別的是,越來越多法師無所預期地從我們身旁消失。有些法師從「大師兄」那回來之後,寺院裡便停下課程,聽著法師分享著在大師兄那的學習。我們的學習中,開始有了讚頌,最開始的時候,師父還親自在大教室教我們唱「生生由勝宗喀巴」的回向偈,有一次,師父在法座上跟大眾一起聽著讚頌,竟痛哭到趴在法桌上久久不能自已。

正值十七、八歲的我,適逢寺院有著這樣的變化,當時的感受相當複雜。心中最有信心的師父,時時不在身旁,能直接聽到他的教言的機會越來越少;就連身旁熟悉的法師也一個個遠行求法。大家都知道有一位大師兄,功德難以思量,可是,何日能與相見?未來的依止之路將如何?一切都是未知數。

「上師上師常相思,風吹楊柳舞柔姿」,這是當時寺院裡最常唱的一首讚頌的詞,雖然是大師兄用以寫下他尋找師長的心境,我卻感覺,那寫的也就是我的心境。

正當開始因為師父的法語而對佛法生起強烈的信心,正當開始學習五大論,這時,另一股迷茫才正開始襲來。如果佛法的成就,根本在依止到具量的上師,那麼心中尋求佛法成就的我,如何親近我心中最深信的上師?

繁重的學習,充滿了每一天。晚課後,維那總會一敲大磬,高聲唱言「戒行持犯」。那意味著出家人進入了一天省思功過的時刻,眾僧序列走出大殿左右側門,天色至此早已昏黑,人人各有自己一晌寧靜的時刻深刻地思考。走到大殿廣場,仰望天,是星辰和明月,在滿天的星星中,你不知道哪一尊佛,現在正在哪一方世界,哪一顆星球上出現於世,正轉法輪?他,明明白白地知道你此時此刻的心,而你即便已將目光準準地投向他所在的星球,自己卻也不知道。往前看,一片發紅的塵囂俗世,就在不遠處,一不小心,來生又將滾入滾滾紅塵。往後看,大雄寶殿中的釋尊像,悲愍疼憐的眼神伴過我們朝朝暮暮,他永遠好像有話要說,卻又未曾聽過他說什麼?而大殿側旁的東寮房裡,師父就住在那,有一扇永遠亮著的窗,那就是師父的小佛堂。晚課後,我時常站在廣場裡,望著師父小佛堂的窗,問道:

「師父,我想跟著您,成為像您那樣的聖人,您知道嗎?」

四、只要你們不退

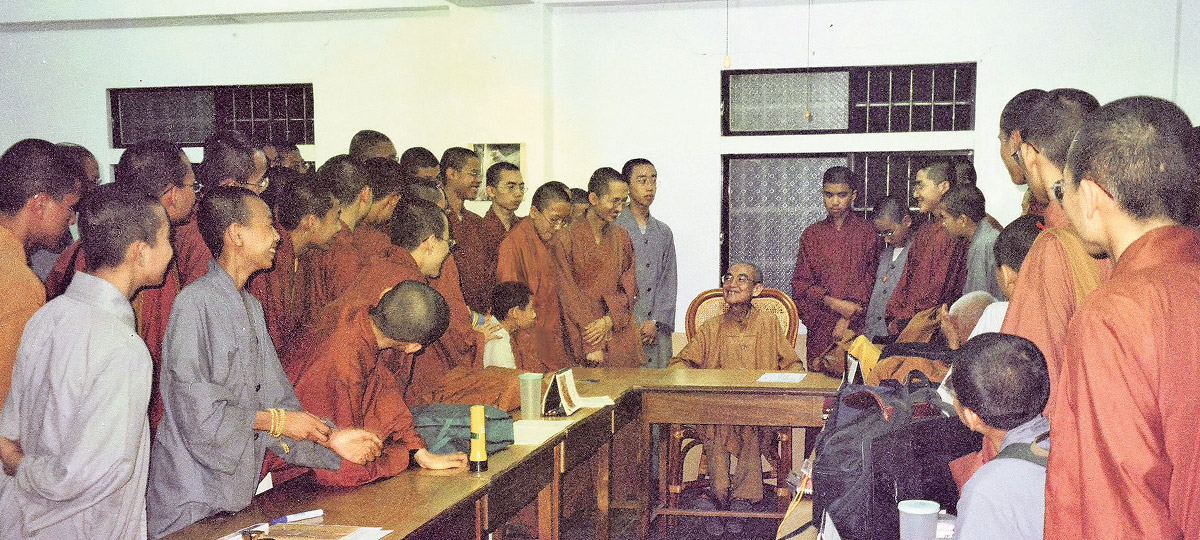

1996 年,在鳳山寺大合照。

1996 年,在鳳山寺大合照。

2002 年,我們住在鳳山寺的最後一年,我終於有機會將我的心聲親自啟白師父。當年的甲班,已剩下幾個人,年紀較長的同學,不是當兵了就是回到常住班了。我非常殷重地向侍者說明,希望我們幾位僅存的甲班,能在過年的時候供養師父,並且啟白我們的心願。

我們非常幸運地在師父的辦公室見到了師父。事實上,這是這一生,我們許多同學唯一一次的機會,在師父的辦公室向師父啟白。供上供養金後,我便向師父啟白了內心深處的希願,希望師父能夠親自帶著我們,教導我們,這一生出家,才真的感到有希望。

師父聽完,似乎有些感慨。師父簡單地說了他這一生求法的歷程之後,非常語重心長地說:

「你們這一批沙彌,進了寺院之後,我本想親自帶著你們。」

「可是這幾年太忙碌,沒有辦法抽出時間來,我心裡也很遺憾。」

「很多人都說,現在是末法了,便以為現在沒有圓滿的教法,沒有可修的正法,沒有圓滿的善知識,自己便放棄學修圓滿的教法。」

「可是,我不這麼認為。」

「正法,不是看時代、年代的,正法存在人的心中,我這一生,親眼見到心中有證量的人,這樣的人真真實實存在於現在,怎麼能夠說現在是末法時代?」

「我親自碰到這樣的人,真真實實地碰到,你們中間所有的人,我向你們保證,只要你們不退,我會親自把你們每一個人,送到這樣的大善知識面前。」

十多分鐘的談話結束了,我知道,師父明白我的心,他已經以泰山之重的誓言,給了我一個永恆的許諾。這個承諾,一定會兌現在未來的某一天。

五、眼神依舊堅毅

2001年,日常老和尚在雲林大悲精舍。

2001年,日常老和尚在雲林大悲精舍。

2001年,日常老和尚在雲林大悲精舍。

2001年,日常老和尚在雲林大悲精舍。

2003 年,我們從鳳山寺移居到大悲精舍,那裡有一間師父的寮房,但是師父很少住在那。當時園區剛成立不久,師父大部分的時間都在園區。我們除了偶爾與大眾一起聽到師父的開示之外,很少見到師父了。

那一兩年,聽說師父的法體欠安,身體越來越瘦,而且說話也越來越喘。這麼多年來,師父的身體一直不算太好,所有師父的弟子都知道,每一堂課,師父一起始講法的聲音總是非常小,但是越講越歡喜,無論師父身體多麼不適,講法到最後,聲音總是非常地有力。但是一回到寮房時,卻馬上就體力不支而躺下了。雖然師父的體力不好,但是大家都知道,一談到法,師父就會好起來。

但是這一次,太久了。久到快難以算出到底多久沒有見到師父、聽到師父如往常那般講法了。

有一天,法師帶著我們到園區,那一次,我們有機會見到師父。當時師父在寮房裡休息著,我們人不少,但是師父沒有力氣走到外面的客廳來。師父只能在房間裡,由侍者扶起身來,我們所有人就擠在門口,人人踮著腳,看一眼師父,聽一席師父的話。

太久沒有見到師父,也太久沒有聽到師父的聽音了。即便只看到了一眼,即便只聽到了幾個字,那一瞬間,也就夠震驚的了。師父太瘦了,每一個字都是喘著說出來的。

師父幾乎是用盡力氣坐起來,跟我們打了招呼,雖然師父也講了一些話,我的注意力卻完全無法集中,一句也記不得。在師父虛弱的外表下,唯一記住的是他的眼神,依舊是那麼堅毅,一點點畏懼也沒有。短暫的見面結束之後,我們相互之間異常的沉默,似乎心裡都有話沒有說出來。

幾個月後,聽說師父準備去內地了。離開的時候,師父坐著輪椅,向大家招手。我們先前見過師父的人,不禁心想,師父現在的身體究竟如何了?是怎麼撐著這樣的身體上飛機的?師父也很久沒這樣遠行了,此行的目的又是為何?想著想著,心中直覺這個問題還是別再想下去了。

六、意加持永遠都在

2004 年,日常老和尚法照上橫聯—去去就來。

2004 年,日常老和尚法照上橫聯—去去就來。

師父出門幾天後,所有上座和學長也都出門了。我們所有僧眾也都集體上了鳳山寺,一路上,僧眾全都在誦念〈密集嘛〉祈求。接著僧眾們開始演練迎請的儀式,我也勤練吹嗩吶。這場迎請法會,即將有眾多的僧俗四眾參與,但是我們還不能確定我們所迎向的是什麼。

那一天到了,僧眾率先集合起來了,這時上座學長們也已經回到寺院。或許有人心中有數,或許有人全不知情,或許有人就是不願往那裡想,但是那一刻還是會到來。當上座全部坐上講座,宣布師父示寂的那一刻,我的頭皮整個發麻了。我終於驚醒了,之前用了各種自我安慰的理由來解釋這一切不尋常的事,令自己心安,讓自己不再多想。至此,什麼理由都騙不了自己了。上座們宣布完,我跑到棲鳳塔暴哭了一通,我不想暗自無聲的飲泣,這一刻的到來,誰都不能阻擋我的悲嚎。

一會,我就要戴上黃帽,披上緞衣,我知道,迎請儀式正式開始時,我定得忍著鼻酸,甚至是嘩嘩的淚水,完成這段迎請。無論多麼難受,在這個重要而無法重來的時刻,我得做好我的事,不能有任何的差錯。

車終於到來,當師父的法照與舍利從車上迎請下來那一刻,我的淚還是隨著嗩吶聲的響起而盈眶。我的心裡在問:「師父!您答應過我的事,如今誰來完成?我已見不到您了,大師兄也不知道在哪?您答應過我的事,誰來辦?」

寺院裡還有一位淚流不止的人,那是我的另一位老師,如月格西。

從他知道師父示寂的那一刻開始,連著好幾天,我未曾見過他眼淚乾掉的時候。從早到晚,從醒來到睡前,送餐時他流著淚,請他為大眾開示時,他依舊流著淚。那幾天,他總是不停地說一句話:「啊!師父示寂了!」正在學習中文的月格西,一心一意就希望聽懂師父的開示,在他心中,師父就是噶當派修心的祖師再來。他請師父為他取法號,成為師父的弟子,如今這場越洋學法的夢,也正式破滅了。

師父示寂後,格西在一次開示中說:「上師的意加持,永遠都會存在,但上師示寂了,身加持不再存在了。」當我看著格西對大眾這麼說,我做為翻譯而複述著格西的話時,心裡隱隱想著:從今以後,就該這麼永恆地傷心下去嗎?

那些日子,只剩師父法照上的那句橫聯最能安慰到我:「去去就來」。

七、您沒忘掉您的許諾

綠度母示意圖,編者攝於首都博物館。

綠度母示意圖,編者攝於首都博物館。

綠度母示意圖,編者攝於首都博物館。

綠度母示意圖,編者攝於首都博物館。

一個多月過去了,如得法師找了我和另外四位沙彌,告訴我們要出遠門了,這一去,也不知何時回來。讓我們準備多一點保暖衣物。說這次去,是要去個高原。

「青康藏?」這是我們最想聽到的答案。但不是。「蒙古?」也很好,但也不是。法師不再多說了,我們幾個只好偷偷地去找地圖,看看哪裡還有高原。

臨行前一天,淨遠法師找我們幾個做前行,說:「你們都知道大師兄吧!」「知道!」我們點點頭。「你們都知道他就是師父的接班人吧!」我們心想:「這個,沒說也猜得到。」還是點頭。「你們都知道他是女居士吧!」

「這......這......這哪會知道啊!」我們沒敢支聲,但是心裡的聲音卻比天還大,不過,該點頭還是得點頭。我突然想起「葉公好龍」的事,前些年來,我曾天天偷偷地繞著度母塔祈求道:「如果您真的存在,何不化現在我眼前?」如今真要靈驗了,卻驚成這樣。

帶著這個霹靂般的消息,坐上了這一輩子第一次飛行的航班,原先的雀躍變成了奇異的感受。一路上,我一直想,人生中該要發生的那件大事,在之前幾近絕望之後,如今卻好像就要發生了。

安單後的第二天,我就見到大師兄了。而從那天起,他就是我人生中第二位根本上師。整個過程中,我全身發抖著。不是因為冷,不是因為害怕,也不是因為緊張,那麼發抖,似乎是迎向不可思議的宿命時,心中的興奮。一場開示中,我急著發言,用著顫抖的聲音,把我多年來積在心中的問題一個個問向老師,聽受著他一句句的解答。從此我篤定了,我就是要跟著他。

未來的半年中,老師用盡全力為我們宣講《廣論》,並以「廣論穿線」命名這次的開示,言到興起處,四、五個小時也意猶未盡。聽著老師在《廣論》開示中,如何闡述著師父一切所言所行的意趣,心中的結開解了,心中的花綻放了。那每一句話,都像珍珠寶石般珍貴。求法期間的每一天,我們都用大量的時間,將這些開示一筆一筆寫下,直到關節疼痛不已,方肯罷休。半年後,我因兵役而回臺時,行囊中收著一大疊手抄稿,回到寺院時,看著師父的尊勝塔,我跪在塔前向師父說:「師父,您沒有忘掉對我的許諾!我見到他了!您想把我託付給他的那個人!」

八、一切都沒關係

2020 年初,冬季的傳燈寺全景。

2020 年初,冬季的傳燈寺全景。

2020 年初,冬季的傳燈寺全景。

2020 年初,冬季的傳燈寺全景。

十五年過去了,今天,師父,我想到您,還是一陣鼻酸,還是淚流滿面,在夜半,一邊哭一邊把這一切寫完。

弟子真的很想跟您說:師父,十五年來,老師真的很辛苦,但是我們真的撐住了。我也跟著他跟到今天了。那些不足為人道的一切經歷,除了我們,只有您會知道。

您早也料到了風風雨雨,您早也就說那一切都沒關係。您早說了只要我們不退,您會把我們送到他身邊,即便我不是您親自帶到他身旁的,我也知道是您的願力帶我過去的。

十五年來,有人不在了,有人變心了,有人越來越疏遠了,可是有一大群人還在,我更是聽著您的話,活著死了,弟子都在。

您不負我,弟子能負誰?

您知不知道,老師已經帶著我們把五大論學完了?您知不知道現在已經有十多個班在學五大論了?您知不知道老師已經把譯經院建立起來了?您知不知道在冰天雪地裡,我們蓋了傳燈寺,蓋了妙音佛學院?您知不知道明年(2020 年)根本道場的華藏樓就蓋完了?我知道您早就都已經預料到了,但是我還是好想此時此刻就在您身旁,聽您說一句:我都看到了。

早該團圓了,不是嗎?您當年答應了,去去就來。

文/釋如法

本文並收錄在:《福智之聲》239 期 第 66 ~ 83 頁

心得回饋

為維持良好的線上環境,留言需經審核方會呈現,請見諒。