口述 《四家合註白話校註集》主譯 釋如法

撰訪 張殿文

問一、先從一個最基本的疑問,很多人學了一、二十年外文,也不可能翻譯出幾十萬、上百萬文字,譯場裡的法師藏文修學如何打下基礎,乃至於達到翻譯的程度,這不但是學員們,可能也是外界最好奇之處?

答:我十一歲進寺院,當時常師父還很積極的把優秀學僧外送到印度學習藏文,我還太小,不太可能把我送去,送出去的都是十七、八到二十歲的沙彌,甚至常師父在還沒有開預科班之前,就已送兩、三位學生到印度。後來也直接請四、五位藏地師長教授藏文,所以我進來寺院時,前面兩批學長的藏文程度,大都已到了能夠口語對話的地步,僧團內藏文學習風氣熾盛。

我是第一批預科班的最後一班,內部稱為甲三班。併進前面兩班之後,我記得第一堂藏文課,老師直接拿起原文講課,我完全聽不懂講些什麼,同班還有另一位同學,也和我同年,每次測驗我倆一定不及格,所以我們戲稱是「鴨蛋二人組」。後來師長迎請如月格西來寺教學,我也是在那時遇到了如月格西後,才擺脫「鴨蛋二人組」的命運。如月格西是夏巴曲傑仁波切的得意門生,是仁波切學生中第一個拿到「哈朗巴」格西學位,也就是最高格西學位的弟子。

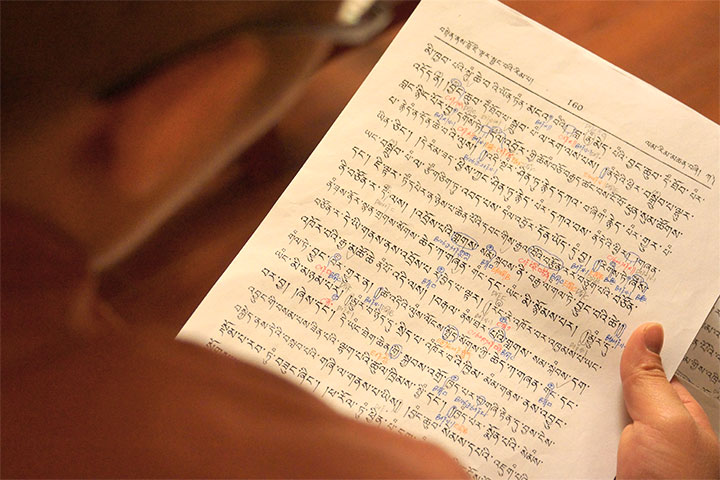

如月格西的藏文教學方式很特別,一是設計「自問自答」的上課方式,先提一個問題,讓大家念誦一、二十遍,但不告訴我們是什麼意思,一直到念熟後,旁邊學長才告訴我們這一句是什麼意思,那一句是什麼意思,我們就趕快筆錄下來;接下來是念誦問題的答案,學長公布語意,這樣一天就有一、二十句對話;中午,會請如月格西校訂大家的答案,再帶大家背誦起來,一天就有一整頁的筆記;隔天就考試,日復一日的修學。

二是以藏文來解釋藏文,哪怕是用最簡白的單字,也用藏文解釋而不用其他語言。我後來擔任某一班的小老師,和如月格西有較多接觸機會,他就直接跟我講藏文。我如果一個詞不懂,如月格西就會用七、八個藏文詞句來解釋這一個詞,我為了請示格西校對講義,有些課都來不及去上。就這樣六、七個月下來,我竟能開始和他進行對話,進入僧團長久以來學習藏文的挫敗感,開始一掃而空!

原來藏文可以這樣生活化卻深入的學習,我也是前一陣子研究語文教學方法時,才知道這是最厲害的方式。因為如月格西的指導,班上許多同學藏文水準一下子也拉上來了。後來常師父示現病相,僧團延請很多仁波切到寺院裡來修法,我也曾被交付任務,外派到外面迎請這些大仁波切。那是我大約十七、八歲的時候,有一次迎請珠妥仁波切,同行有幾位藏人,還有一位會講藏文的印度人,我們見面時就自然對談,談到後來,仁波切的隨從問我,你是在印度哪一個寺院學藏文的呢?我說我一次都沒有去過印度,完全在寺院裡修習藏文,他們所有人都無法置信。

當我開始聽得懂藏文,可以和師長們對談之後,我心想終於可以入手閱讀藏文經典了。沒想到自己打開經典,很多詞我都懂,但是常會出現文章的意義讀不出來的情形。第一年出現如此狀況,第二年、第三年也這樣。我十八歲那一年,僧團又重新開啟了一次五大論學習。一開始學習得很順利,原來那時《攝類學》主要詞彙很集中,最多幾百個詞彙,只要掌握了這幾百個詞彙,用幾種相似的語法、句法進行討論、辯論就足夠了。但是等到進入《現觀》、中觀的內容,書中的詞彙量一下變得非常大,這時候「詞彙都懂,但內容還是看不懂」的情況越來越嚴重。同時我也發現,為什麼如月格西對任何句子都能解釋、所有問題都能回答,原來背後是厚實的學修,而學修的累積,需要漫長的時間。

我還記得 2004 年 10 月常師父示寂後,12 月份我們立即飛去大陸跟真如老師學習。當時,第一批預科班都差不多是剛當兵或當完兵的年紀,常住人力向來緊缺,大家都冀望著預科班同學長大之後,能投入常住的工作。但老師卻一再告誡我們,未來要學習五大論,藏文的底子一定要加強,不能放掉。因此在大陸的那半年,我開始練習一些簡單的翻譯。像藏系課誦本,我當時一天翻一篇,後來總共翻了三十三篇。我也開始意識到翻譯可能出現的問題,是翻譯者可能只懂八、九成,但是為了把它翻出來,為了完整性,還是硬翻出來一篇完整文章。不解之處還是留在那裡,但心裡很清楚,某一篇可能懂得九成,另一篇只懂八成,卻還是把每一個字都翻出來。像我也翻譯過《霞瑪道次第》,最後我沒有翻完,因為就算是《道次第》等修心法類的論典,如果沒有學完五大論,還是很容易卡住。因為內容一下子講《現觀》,一下子又突然講《俱舍》,就算我們都學過《菩提道次第廣論》了,再去讀其他的道次第時,還是常常卡住。

我到隔年的 6 月,回來台灣當兵,那時我又接了一個任務。因為赤仁波切準備要傳道次第的《善說精髓》,這本是偈誦體,大約一百頁內容,所以我就利用當兵中一年四個月的時間來進行翻譯。

當時如月格西已經出國,於是我翻譯碰到問題,真的沒有人能問。我跑到其他藏系文化機構、研究中心去找問題的答案,比如打聽到某中心來了一位三大寺堪布,或哪裡來了一位副住持、哪裡來一位格西,我就利用當兵放假期間去請教他們。有的師長回答完問題後,也會反問我,你們到底怎麼學的?因為他們沒有看過一個漢族的人,又沒有到過印度,卻能以藏文探討這些內容。而我則在退伍前完成了《善說精髓》翻譯,這是我第一次完成整本的譯經內容。

問二、原來藏文的精進、經典翻譯的能力,也和五大論的學習緊密相關。但是五大論的學習、學制的建立都非常艱難,學僧們又是如何突破,成為翻譯經論的動力?

答:我在 2006 年 10 月份退役,真如老師立即讓我在 12 月份飛到大陸,當時老師已組織好新一輪五大論開班。據我了解,即使是在藏地學習五大論,寺院裡面學到《現觀》開始,都會有很多人被刷下來。我曾聽三大寺的格西、拉卜楞寺的格西談論,他們基本的數據是五十個人成班,畢業時能考上格西,只有五個人左右,整個大藏區的基本情況大致都是如此。所以我很擔心,少則十三年,多則十七年,面對艱深如天書的經文,你怎麼有把握每一關都上得去?

這裡還有一個重大轉折,我們之前所學的五大論屬於「洛色林學派」,三大寺六大札倉(經學院)中有兩個是洛色林學派。而後來老師曾經和師父啟白,最後決定學習最廣博的「果芒學派」。果芒學派有一個最有名的大堪布,就是《四家合註》祖師之一妙音笑大師,他是新果芒學派的五大論論著的論主。而果芒學派的大本營不在拉薩三大寺,反而在甘肅。妙音笑大師後來回到了他的家鄉甘肅創立了拉卜楞寺,像青海、蒙古、四川也多是果芒學派。但新果芒學派成立得很晚,所以他成立時,把先前各學派所有問題都提出來,再討論一遍,因此註解特別深廣。像洛色林學派的《攝類學》經本比較簡約,薄薄一本,但果芒學派不僅是厚厚一本,還有五、六本參考書。而這一輪五大論開班,就是採用果芒學派的論著。

曾聽到如月格西的老師夏巴曲傑仁波切跟團體內一位學僧說,「如果你真的要成為一位大智者、大學者,就要讀果芒學派祖師的著作。」夏巴曲傑仁波切是全藏區公認最善於辯論的上師,也是洛色林學派的大格西,但卻這樣形容果芒學派,我們才開始意識到艱苦的學習就在眼前。我學《攝類學》其實已經兩、三輪,但學到果芒學派的《攝類學》三百多頁,才知廣博度差了很多,我也學得相當吃力。

課程開始密集而緊湊,坦白說,我那時不只是沮喪,而且會有一些擔心,無法承擔師長的志業。因為我們請來的格西,是最嚴格的老師,所有第一名的學生都是他教出來的!他要求的每日讀書量也是最多的。有時一天要求我們念六十頁原文,如果沒讀完,隔天完全聽不懂!而他竟然說,他才上課兩、三個小時,我們扣去吃飯睡覺,還有十多個小時可以讀書。

有人問,那時是怎麼撐過來的?我只知道,當時真的讀到哭出來!在那段學習期間,真如老師花了很大的力氣為我們開示如何正確看待學習的困難,教我們如何祈求,也教我們如何以法調心、發心,還一再鼓勵、振奮我們的心志。否則,從《釋量論》一直讀到《現觀》,那種感覺,就像一名外國人,就算會講中文、會讀報紙,但如果再教他念四書五經,而且每天要讀六十多頁,那肯定還是不行的!那幾年辛苦的日子,就是老師這麼看著我們,領著我們一路走過來的。

但五大論中內涵最深廣的,就是《現觀》,講的是「成佛的架構」,其他是依此架構展開的單元。比如說中觀講的是「空性」部分;《俱舍》是「法相」一些具體分析;而《現觀》學程最難,也是最久。這時我二十五歲,也是在我學習《現觀》時,開始翻譯一些有關《現觀》辯論的書,如《辨了不了義釋難論》全書三百頁,另外還翻了《量論道次第》全書二百頁,而兩本書加起來共十五萬字。也是學完《現觀》,我理解了更多當時譯文讀不懂的原因,必須經過這十多年學習歷程,我也才意識到,如果要譯經,一定要深入經典,也一定要學完五大論之後,才有可能譯經。當年譯出《廣論》的法尊法師,和我們一樣是屬於果芒學派,而且也學習五大論,因此法師的翻譯水平能達到那樣的程度。前一陣子韓國有一個譯經院的副院長,來觀摩我們翻譯的過程。他看完之後,得到一個結論,他說:「譯經院的核心,就在你們的學制。」他是一個明眼人,他知道如果沒有學制,不可能會出現這些譯師。

問三、2013 年僧團學習完五大論,也等於建立了譯經的紮實能力,但又是如何開始思考譯場的建立?

答:有一次我在翻譯《三十五佛懺》時,依照《三十五佛懺》原文翻譯過來,有些佛名跟唐朝當時翻譯有些不同。真如老師非常慎重 地 跟我說,「你很確定你的翻譯是正確的嗎?」唐朝譯師是一流的,但在翻譯的技法與所用的版本可能與現在不同。我為了能夠確定這樣翻譯是正確的,找了十六部以上的註解,全部都把它翻出來,這包括印度的註解、黃教的註解、白教的註解、覺朗派的註解、紅教的註解。翻完之後,確實發現有一些必須修改的地方。當修改完之後,我又問一次老師:「這樣子可以嗎?」老師說,這跟唐朝的翻譯還是不一樣,「你真的確定你翻的就是對的嗎?」所以,我又專門請教仁波切,請問如月格西,兩位師長都確定這確實是藏文的意思,也依照藏文的方式來翻譯。最後老師才安心,這就是老師對於譯經的精準要求。

例如有一些佛教名篇、短篇著作,因為是許多修行者共通的修持內容,如《緣起讚》、《兜率眾神頌》等,這些名篇內容的字詞,不能隨意使用,因為牽涉到其他精確的字詞解釋搭配,所以要翻譯這些名篇,必須先把所有註解都找出來。比如一個藏文字詞,漢文可能有三種意義相似的字詞,一定要再參考藏文原文,才能把最精確的那一種註解找出來,但如果不是遍讀所有的版本、內容和註釋,其實是不可能隨便註解,因此這不可能是一個人可以完成的工作。以前,我們都是個人進行翻譯工作,但後來隱隱約約發現一個人是做不好的,於是我就開始注意漢藏兩地譯場運作和分工。

當我開始研究譯場,發現也有一位法師和我一樣,關心如何將譯經工作精確且組織化推展,就是如密法師。如密法師的藏文能力是僧團公認首席,當我還是「鴨蛋二人組」時,他已是拿滿分的學生;而我還在學習單字時,他已是圖書館長,知道很多書,有什麼相關的書,我們找不到,他都找得到。

從那時起,我們時常討論,也找了很多譯場的論文,才知道歷史上的翻譯工作,組織性其實很強。像《現觀》的註釋版本就有兩、三百種,著名的也有二、三十種,而越著名的經典或名篇,歷代的版本和註釋越多,不是一、兩個人可以承擔。所以我們的結論是:「翻譯,絕不是一、兩人的事,一定要有組織的規劃才能完成,大家分頭去讀教典、找資料,再一起討論、研究,甚至爭論,最後形成共識。」所以,譯經的過程,內容探討的性質很強烈。因為傳達完全真實無誤的教義,一定要進入探討的狀態,才能理解他要講的內容。如果和沒有學過的人一起探討,很難有新的進展。

真如老師很早就已經將「譯經事業」同時定義為一種「聞思事業」。當時,老師在籌備譯場的時候,就曾多次告誡弟子,譯經院不只是一個翻譯的地方,其本身更是一個學習教典之處。

2013 年 12 月 24 日,老師在新加坡正式召開譯場籌備會。在這次籌備會當中,老師提點《四家合註》是《菩提道次第廣論》第一部最權威的註解,這是傳到漢地一個重要的時機點,所以在最開始的時候,一定要用最謹慎的態度,用我們最厚實的力量,來完成這一次的翻譯。

問四、譯經院一開始籌備運作,必須解決哪些問題?如何克服?

答:我曾翻譯了一份藏文課誦本,再請如密法師校對。我花了多長的時間,他大概也要花多長的時間,因此校對所下的功夫,不會比翻譯少。所以我們在規劃譯場的組織和分工上,主校占有很重要的地位。在漢地的譯經上,常常只掛主譯,但是我們進行這本《四家合註》,是主譯、主校都掛名負責。主校的工作,決定譯本的除錯勘誤、考據無誤的水準,從一個版本,到一個標點符號。我們譯校二人一開始的挑戰,就是必須決定整本翻譯內容的呈現表述,要用什麼樣的體例說明,才能讓學員一目了然,又深入淺出,但原文和註釋之間,又要容載先祖大德的智慧教誨。當時我把各種構思寫下,再和如密法師一起討論,最後呈給老師後,老師決定以「原文」、「校勘」、「註釋」、「語譯」、「說明」五個項目,做為成書的體例。

籌備譯經院碰到另一個問題,就是經典的蒐集。老師很早就注意到這個問題,在籌備譯經院的那一年,就決定開始大量蒐集教典。像玄奘大師從印度回來的時候,帶回六百餘部梵本,唯有這麼多原文經典帶回到漢地,才有可能翻譯出最完善、最清淨的教典。這裡面有很多因素,第一個因素就是版本的問題。如果沒有蒐集到足夠的版本,我們馬上會面臨審閱經文讀不懂時,無從求證究竟是版本上的錯誤,還是祖師有特別的密意而這麼寫。

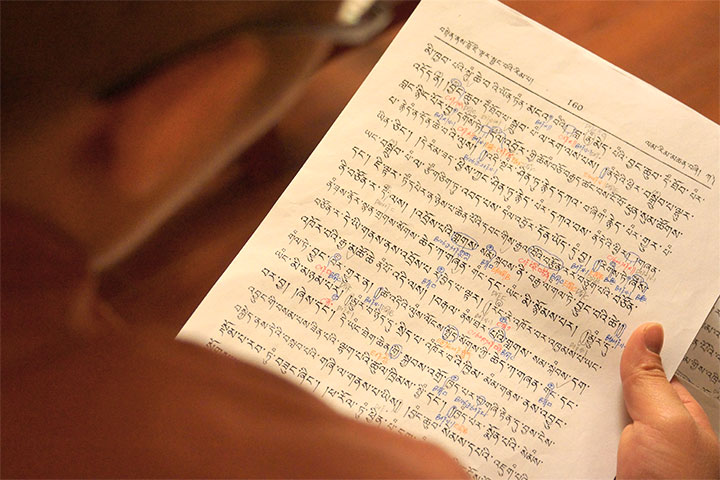

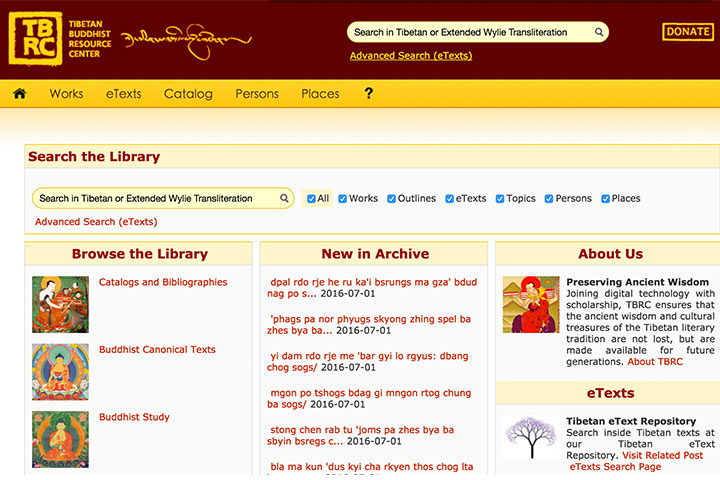

翻攝自TBRC網站為了蒐集目前所知及足夠的版本,譯經院花了很多時間尋訪各地。這個部分就是如密法師負責,包括西藏、青海、甘肅、四川,乃至美國,凡是有收藏經典的地方,譯經院的譯師都曾經去拜訪過。只要聽說有一個新的版本,或者哪一個古老的版本,可能收藏在某個地方,我們都會親自去一趟。像是位於美國東岸波士頓的「藏傳佛教資源中心」(TBRC, The Tibetan Buddhist Resource Center),創辦人曾任職於美國國會圖書館,其機構也是目前全球數位化藏傳經典最完整的研究中心。先前和我們完全不認識,當我們發現 TBRC 的存在,先以英文寫信給 TBRC,如密法師再前去 TBRC,用藏文和研究人員交流。當 TBRC 知道我們正在從事的譯經相關工作後,他們不但無條件的提供我們數萬本珍本檔案,更讚嘆地說:「你們等於是現代的『那爛陀大學』呀!」

翻攝自TBRC網站為了蒐集目前所知及足夠的版本,譯經院花了很多時間尋訪各地。這個部分就是如密法師負責,包括西藏、青海、甘肅、四川,乃至美國,凡是有收藏經典的地方,譯經院的譯師都曾經去拜訪過。只要聽說有一個新的版本,或者哪一個古老的版本,可能收藏在某個地方,我們都會親自去一趟。像是位於美國東岸波士頓的「藏傳佛教資源中心」(TBRC, The Tibetan Buddhist Resource Center),創辦人曾任職於美國國會圖書館,其機構也是目前全球數位化藏傳經典最完整的研究中心。先前和我們完全不認識,當我們發現 TBRC 的存在,先以英文寫信給 TBRC,如密法師再前去 TBRC,用藏文和研究人員交流。當 TBRC 知道我們正在從事的譯經相關工作後,他們不但無條件的提供我們數萬本珍本檔案,更讚嘆地說:「你們等於是現代的『那爛陀大學』呀!」

透過各方努力,我們蒐集到了《四家合註》六、七種不同版本,在校對上給我們極大的幫助,很多不能理解的地方,透由校對,最後還原了祖師的意思。也因為這個緣故,這幾年工作的努力之下,我們已經蒐集超過十萬函的藏文經典。因為有龐大的經藏,才能奠定譯經院工作的基礎。當我們在理解譯作的時候,可以參照非常多祖師的論著,來確定我們的翻譯究竟是不是符合宗大師的意思。

問五、從一開始完整無誤的經本比較辨偽和去蕪存菁,以及翻譯後的校對、勘誤和法義比對,都是翻譯要「清淨」的首要條件?

答:是的,這之中各方面的環節都很重要。但對於譯經而言,最重要的一件事情,是對經典正確的認知。也就是從佛陀一直傳承到現在,清淨的教法是透由一代一代祖師,對於清淨的教法無誤的認知,而傳留下來之後,才能形成一個這樣清淨的傳承。如果在傳承的過程當中,有一些染雜的話,這個傳承就不再清淨。

而作為翻譯而言,最重要的更是要把這個文字和內涵,清淨的表達出來。而不要有任何的錯誤跟扭曲。但是要能夠理解到經論的內涵,並不是一件容易的事情。古人講過一句話:「文章千古事,得失寸心知。」鳳山寺自從開始學習藏文以後,很多僧眾其實都曾經私底下自己做過一些翻譯的工作。但是我相信很多人也都曾經看到我們鳳山寺有很多這樣的譯本,上面打著幾個字,「未定稿,請勿流通」。將近二十年左右,所有的經典,翻譯出來的這些內容,都做了一個這樣的標記。之所以這麼做,其實是常師父,以及真如老師對於翻譯這件事情,極為慎重的態度。

而我藉由翻譯的過程中,透過文字和祖師們直接相面,感到他們對於經論的文字,是近乎嚴密精準的探討,不能隨便下定論,比我們更加嚴苛,並也感覺到佛法對他們直接受用。像從註文中,以夏天一窩蟲蠅孳生的數量推算,人道善趣的數量真是太少,也感受到畜生道就在你我身邊,深刻思惟佛法的實修過程,也啟發我們:佛法義理是一種實證。在譯經之中看見了這些祖師大德很像完人,是學者、是專家,又是修行者。從我的角度來看,譯經除了是佛教事業的責任,也是教義深入的研究,翻譯是一種和合的學習,翻譯是對很多知識源頭的延伸。

問六、譯經事業和學制的建立又有什麼關係?

答:歷史上譯經大師大多不出兩種:一種就是在外地已經學習完,然後到漢地弘法;一種則是漢地的僧人,遠赴他鄉,到遙遠的地方學完之後,再回來譯經。從鳩摩羅什大師、義淨大師,到玄奘大師、法顯大師,其實兩種都必須經過完整學習教法的過程。過去一代大德譯了很多經典出來,但未必能夠在漢地創立一套學制,讓後面所有想學習的人,都能夠通達兩種語言,又能夠了解經論及三藏意趣,進而繼續完成這個譯經的過程。

我們必須把這個學制建立在漢地,否則就會像很多譯經事業一樣,無法長久持續下去。而師父跟老師其實早已預見,藏地的教法是非常完整、非常豐富的,不是我們一代、兩代人能夠完成這樣龐大的譯經工作,這件事情是要世世代代的做下去,因此,師父和老師選擇了以最大的力量,以兩代的時間,完成漢地的五大論學制。經歷了這些年來譯經事業的準備和推展,我從師父和老師的身上真實看見,最困難的道路,往往是通往最完美的目的地,而最完美的目標,也意味著選擇眼前看似最艱辛的道路。

如同如月格西曾經說過一句話,藏地這幾百年來,無論是哪個教派,或者是哪個地區,什麼寺院,想要建立學制的人不勝枚舉,但是真正建立起來的,恐怕十個指頭要拿來算都太多。要建立學制是一件很困難、有很大阻礙的事情,我記得有一次老師跟仁波切啟白,建立學制真的太辛苦了,太困難了!仁波切卻笑著跟老師說,你是我看過建立學制最輕鬆、最順利的人,再也沒有這麼順利的了。所以我深信這是師長的加持,師長以他們的心願福德來完成的事情。這不是我們其中什麼人說捧著一部經典,一起讀一讀,就能夠完成的事情。所以如月格西說,這真的是師長的悲願力、加持力完成的事業。

在所有過程當中,我們所有人的付出,其實都不如常師父、老師的付出,他們是以自己生命為我們創造一個這樣的學習環境。今天所有能夠譯經的法師、譯經院的成立,以及看到這些翻譯經典的學員,這份深恩,這種遠見,是我們永遠都忘不了的。我們今天得到最好的東西,真是諸佛菩薩用祂們的生命,幫我們換取來的。就像傳記寫到,宗大師是文殊菩薩捨掉祂的「藍色頂髻」化身為人;我們看到常師父、老師,燃燒著自己的生命,在沒有辦法遇到完整、圓滿教法的這個時空,卻能夠好像無中生有的,為我們這些眾生創造出這樣的一個環境。所以還是那句話,他們以生命為我們的現世來世,創造無邊利樂幸福。這過程當中無論有多辛苦,我們能夠堅持下去,是因為我們知道有更偉大的人在前面引領我們,他們的心智和毅力,是我們永遠的模範,我們會跟著他們一起走下去。我也相信未來無論師長提出怎樣的心願,我們也都有這樣的能力,這樣的毅力繼續追隨的走下去。

問七、您一直強調,這個譯經事業我們已經準備了二十多年,甚至更早就在師父、老師的宏願之中?

答:到現在我都還很清晰記得,常師父到我們的教室來,跟我們說:「宗大師教法非常圓滿,未來你們一定要弘傳宗大師的教法,要把這些經典翻譯過來。」然後告訴我們:「你們一定要學好古文,因為未來要翻譯。」雖然可能是幾句話而已,但是常師父的這幾句言教,就烙在我的心裡。

誠如上述提及,在學習藏文以及經論的過程當中,永遠覺得經論的前方,是一個深邃寬廣的境界,好像永遠沒辦法摸到最深的地方,所以當時對於譯經這項事業,我其實也一再覺得自己是沒有能力的。真如老師接班之後,第一件做的事情,就是讓我們這些已經出家十來年的沙彌,能夠完整的學習五大論。當時由於種種的因緣,心裡覺得這是不一定能夠完成的事業,不管是外在因緣,也可能我們內在因緣不具足,這件事情是很難完成的。

但是我還記得那一天真如老師說,她用她的誓願、誓言,保證這一次的學習只會完成,不會中斷。同樣的,在第一班學習完之後,老師還繼續地推進,希望每一個班級都能夠相續連接起來,讓五大論學制依次開展。這又是另外一件很難完成的任務。因為這意味著我們每年都必須開新的班,而且必須讓所有的學僧都能夠在很快的時間內學好藏文,然後繼續學五部大論;而這些學長們同樣的也有很大的負擔,要一面深造的學習,另一面還要帶領學弟,繼續把學到的東西,跟後面這些同學們分享。

每次譯經事業遇到挫折時,總是想起以前當常師父決定要招收「預科班」時,對原有的僧團學習是多大的衝擊。後來老師接班承繼五大論學習的志業,又擴招預科班,這是難中之難的道路,卻創造了更多僧眾學習的機會。仁波切曾說過,讓一個人學般若,已經是功德無量了,但是師父、老師卻讓上千人學習般若,那樣的功德是什麼概念?我們感到很慶幸,遇到了心懷這樣宏願的師長。他們用自己的生命,用大悲大願來完成這件事情。我們也很清楚,自己還沒有達到真能嫻熟經論的程度。但我們知道,已經從一個好像兩手空空的乞丐,變成現在有點像小康這樣的家境,變化太大了,甚至現在我們也能夠嘗試譯經,並暢想未來我們能夠做到的事情。

問八、未來的譯經內容、譯經進度及人才培養規劃如何?

答:老師對於譯經事業,曾多次說到,整個譯經院的核心價值內涵,就是「清淨傳承」這四個字,這是譯經院核心價值。所以我們未來翻譯的內容,將會是我們所要學習傳承的這些教典,包括五部大論相關論著,還有道次第、密法更完整的註解。老師則在這之中又特別講到中觀的應成見,這也是我們將來一個特別重要的重點,把它完整的翻譯出來。

另外老師對於譯經院還有兩個重大的願景:一是像《宗大師父子三尊文集》等格魯大德的文集,我們希望能夠把父子三尊完整的傳承,透由完整的翻譯、請法傳到漢地;另一則是藏地的《大藏經》。在與漢文《大藏經》對比之下,漢藏兩部仍有許多可以互相補足的地方。像藏文《大藏經》的「經部」和「論部」,漢地還沒翻出來的教典數以千計,我們希望在有生之年,可以看到中華歷史上第一部最完整的漢譯《大藏經》問世。

誠如法王所言,過去千年以來西藏民族這六百萬人口,最尖端的人都在做佛法事業,因此藏文中保留了極為完整的佛陀教法。像龍樹菩薩也有好多著述還沒有漢文。其實漢地也好,藏地也好,這些數以千計的經論,是經過一千多年來,數百位譯師一起努力才完成的。而老師成立「月光國際譯經院」,也希望經過幾代之後,要讓整個漢地能夠看到,目前還存留在世間所有佛陀珍貴的法語,及這些印度祖師們、藏地祖師們,乃至於南傳的其他祖師們所有完整的法藏,讓漢人們都能夠用漢語看到這完整經論的面貌。

譯師的養成得經歷很長的時間,我們現在既有的學制,是兩年學藏文,十年學五大論,最少要十二年,同時也培養有組織能力的譯經人才。這樣看起來好似很慢,但再過二十年,就會不一樣了。

所以學制的建立特別重要;譯場也會因為經典不同的性質跟類型,用不同的組織來翻譯。這個制度建立起來之後,過去一千多年完成的事業,我們這一期生命不一定夠用,但我們也不一定要親手去做,而是創造一個機制,讓很多人都有機會能去做,這也是師父和老師最偉大之處。我以一句話來讚歎這樣的佛法事業:沉靜而永續的崛起。

譯經院未來也不會局限在漢文。我們現在僧團也有英文、韓文、緬甸文學僧,乃至未來可以組織其他語系譯經團隊,也能夠將道次第的內涵,宗大師完整的教法,乃至於完整的佛語、經論的這些內容,傳譯到其他的民族,其他的國家,這是未來譯經院長期的願景。

我相信由於一代一代的學僧完成了五大論學制,我們未來是很有可能完成這項使命的。老師已經提出這樣的心願,僧眾又能夠依著這心願去努力,以及廣大的這些居士,包括我們看不到的這些護法,凝結著各方面的善願,承接著佛陀菩薩祖師們的加持力,我相信這件偉大工程終究會完成於世間。

文章來源:《福智之聲》227期

心得回饋

為維持良好的線上環境,留言需經審核方會呈現,請見諒。